While the number of users of video content and video distribution services is increasing rapidly, problems such as copyright infringement by content holders are becoming more apparent. One technology that is attracting attention in this context is “DRM (Digital Rights Management)”. In this article, we will explain the mechanisms of DRM in video distribution and what can be achieved by introducing DRM.

## What can be achieved with DRM in video distribution

When DRM is applied to video, it is possible to control playback, duplication and modification.

In addition, it is also possible to apply policies specified by the content holder. It is also possible to control security levels and output, such as analog and HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection System). For example, it is possible to output only the audio without displaying the video when connected to an external monitor. It is also possible to control analog output so that it is not possible to output, and to prevent digital output when it is not a connection that complies with HDCP.

## How DRM works in video distribution

In the previous post (https://www.brightcove.com/ja/resources/blog/drm-1/), we mentioned that DRM is the ultimate way to protect video content. Here, we will explain the mechanism using the example of controlling video playback.

### 1. The video playback file itself is not locked

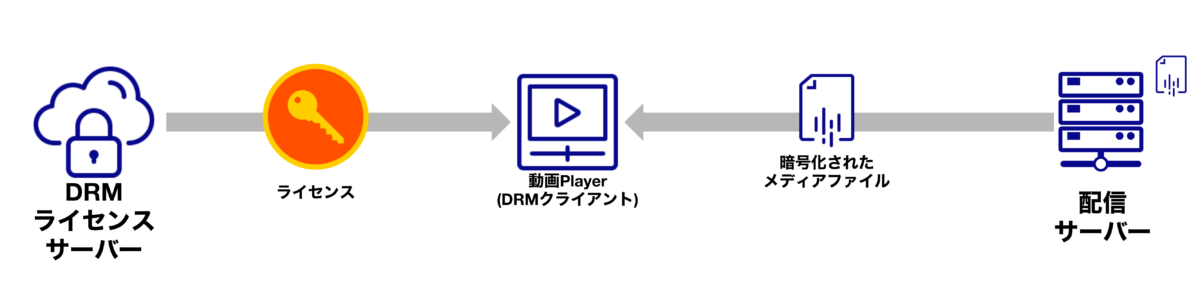

The video playback file is encrypted by locking it, and the key to open it, or license, is stored on the license server. When the media file is acquired by the video player, it goes to the license server to get the necessary license, and the file is decrypted on the player and the key is opened, allowing it to be played.

In this way, it is possible to provide high security in the sense that playback is not possible unless the correct procedure is followed to obtain the license (key).

Many people mistakenly think that the file itself is locked, but in reality, it is not locked, but rather encrypted. DRM allows you to control duplication, modification and output even after the key has been opened.

### 2. DRM processing is performed at the device level

The function that controls DRM is provided as a function of the device’s OS and the browser that runs on it.

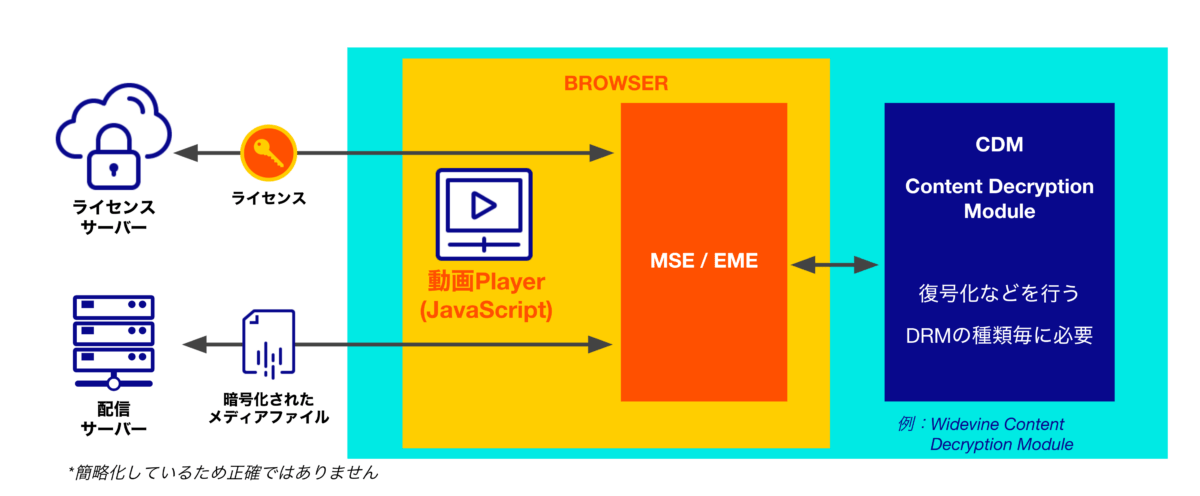

The following is an example of the flow when playing a video on a browser using a playback player written in JavaScript.

Normal video playback uses the MSE (Media Source Extensions API) to acquire and play video files.

If DRM is in place, as mentioned above, the key must be obtained from the license server and decryption must be performed. The CDM (Content Decryption Module, a content decryption module provided by the DRM vendor) implemented in the device or browser handles the DRM processing here. The CDM opens the key and restores the video.

Encrypted Media Extensions (EME, a W3C specification that provides a communication channel between web browsers and digital rights management (DRM) software) acts as an intermediary between the CDM and MSE.

## There are three main types of DRM

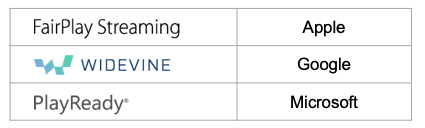

DRM provided by vendors such as Apple, Google and Microsoft is called commercial DRM.

As delivery technology has changed, the types of DRM used for video delivery have also changed. In the past, when plug-in-type technologies such as Flash and Silverlight were at their peak, DRM technologies that matched them were also mainstream.

However, now that HTTP Streaming, which does not require a plug-in, has been established, the following three are the main types in use.

In other words, if you cover these three types of DRM technology, you will be able to cover most of the general user devices available at the present time. There are some minor differences between these three types of DRM technology, but there are no major differences. On the other hand, as I will explain in detail in the next article, a major difference is that the type of DRM you implement and the browser and OS used by the user can be provided by a single platformer, which allows you to more strongly control the playback environment.

In this article, we have explained the mechanisms of DRM in video distribution. In the next article, we will explain the key points to keep in mind when considering the introduction of DRM in video distribution.